上尾アーチェリー連盟に加入してから1年がいつのまにか過ぎていました。

ふと思い立ち、いままでの記録と感想をまとめてみました。

記録は後半。

所感

なんでアーチェリー始めたのか

弓道10年やってきて、一時期やめてたけど、やっぱり弓が好きなんですよね。

弓道は今の生活環境的に面倒でできないけど、アーチェリーはピッタリだったんですよ。

やっぱり、弓ってのがスポーツじゃなくて、自分の価値観に染み付いてる部分があります。

趣味として楽しみつつ、いままでかけてきたものがあるから何かしらのものにはしたい。

そういった思惑もあります。

まとめると、

的あてスポーツが好きな性格をしてるってことがひとつと、

人格レベルで染み付いてることに気づいた、弓道の価値観を見つめ直しつつ、アーチェリーという新しい価値観を得てより磨き上げていくためがふたつ。

ってかんじでやってるのかもしれません。

アーチェリーで意識してること

1年間ひたすら練習を行い、得点を上げていく努力をするうえで、やはり問題解決の方法を学ぶ、というところは意識してきたし、その成果は多少なりとも出ていることがわかって嬉しいですね。

単純に、技術の向上と繰り返しによる精度向上というのが表面的な成長要因ですが、それを得るためには、学習のかんどころ、精度を固めるための、良い繰り返しというのを、肌感覚や知識として実践していくことが有意義ですね。

聞いたことや考えたことの実践と反省を日々習慣として行っていくことが重要。

個人的には、これに特化してるのがアーチェリーのスポーツとしての独自性だよってところで、アピールしていきたいところです。

もちろんほかにも一般的なスポーツとしての魅力はあるんですけどね。

弓道と比較してみる

弓道をやってたときと比較すると、やはり的に当てることにのみ集中して、圧倒的な本数で練習をしていることが違いますね。あとは、良い射はこうあるべき。というところから入るのではなく、当てるためにはこうするべき。という方向から考えていくことが多いですね。で、検証する量が多く、的を見て的中の位置をより正確に評価するから、試行と検証の質が圧倒的に違う。というのは感じました。

一立おおくて4本の弓道に対して、デフォルトで6本打つアーチェリーの強みはそこですね。まあ、今思えば、弓道でも6本でも10本でも矢を用意して練習すればよかったとは思うのですが、当時は思いつきもしませんでしたね。

一方で、数に頼って質を落としてしまうと、学習サイクルの効率が悪くなってしまうというリスクもあるから、そこは初学者ほど陥りやすい問題なのかなと思いました。正しい道筋と歩き方を知ったうえで努力するのであれば、それは結果に結びつきますが、闇雲に進んでいては目的にたどり着くのは大変ですからね。一本を大切にするというのは重要なことですね。若い人ほど、数と体力に頼りがちで、それも重要なことはではあるんですけどね。

どちらも経験がある身としては、両方のいいとこ取りをして、上手くなって、大きな大会とかに出られるようになりたいもんですね。

目標

- 大会で成果を残す。

- アーチェリーをやるうえでの目標値として

- 承認欲とかは考えちゃいけない

- アーチェリーで学べることを、人生に活かす

- 仕事や趣味もうまくこなせるように、活かせないものか

- 感覚では役に立っているとは思うけど、体系化したい

- アーチェリーを広める、発展させる

- 役に立つと自負するからには普及させたい

- 弓道の特徴も取り入れたい。というか弓道もそのうち再開したい

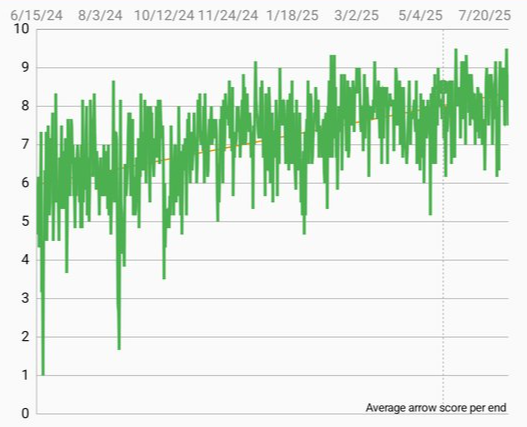

練習量

1年で徐々に得点が上がっていることがわかります。次の1年では、幅をより上に小さくしていきたいですね。

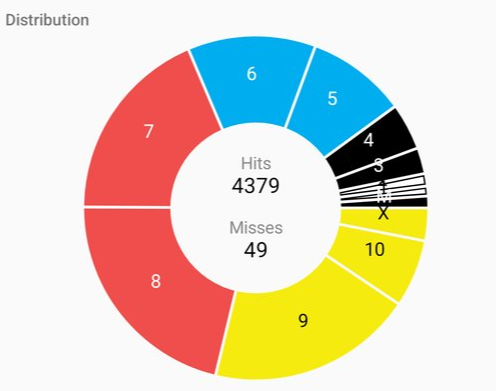

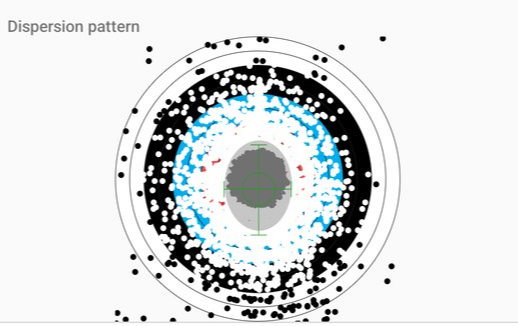

1年間で4000本!

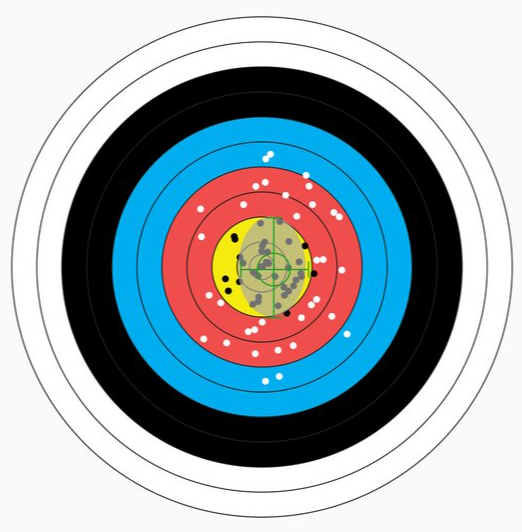

全部足すともう的が見えなくなるくらいには練習してることがわかって壮観ですね。

的中の度合い

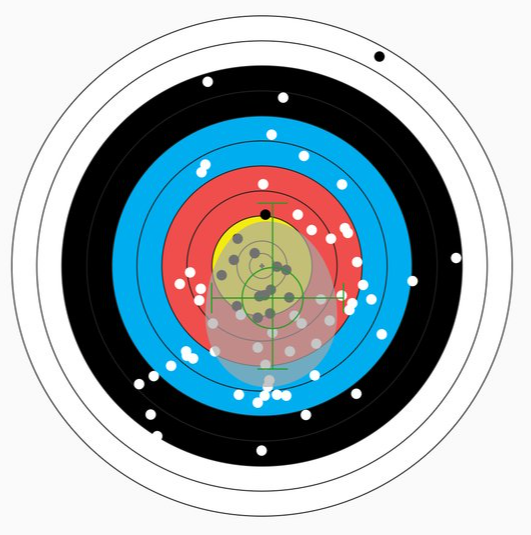

数ヶ月目

そういえば、初期の頃は的に全部入ることが嬉しかったですね。

だいたい1年後

これは直近の調子がいいときですが、すべて6点以上に入るようになりました。

来年までには、全部赤に入るのが当たり前。ってところまで行きたいですね。

まあこっからが難しくて、競技スポーツって感じになってくるんでしょうね。

コメント